デザイン未経験のエンジニアがFigmaに入門してみた

目次

普段はバックエンド開発を中心としているエンジニアの私ですが、「デザインツールを使いこなせたらもっと仕事の幅が広がるのでは?」と思い、人気のFigma(フィグマ)に入門してみました。

いざ触りはじめてみると、なにがなんやら…..

そんな私が独学ではありますが、調べたことをまとめてみました。

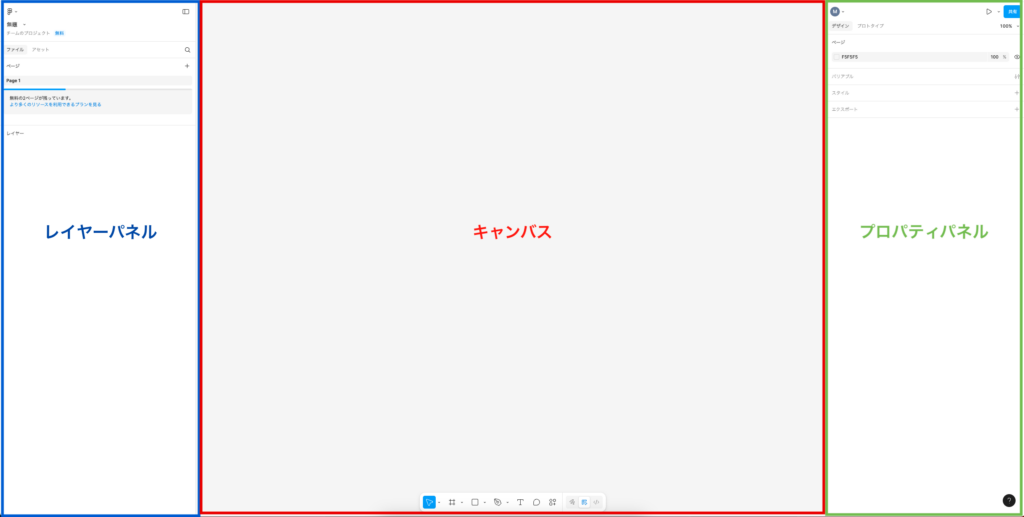

Figmaの基本画面

Figmaの画面構成

Figmaにログインして新しいファイルを作成すると、次のような画面が表示されます。

- 左側:レイヤーパネル

ここには作成した図形やテキストなどの「レイヤー」が一覧で表示されます。WordやPowerPointの「オブジェクト一覧」と似ています。 - 中央:キャンバス

実際にデザインを配置していく場所です。ドラッグ&ドロップで自由に図形を置いたり動かしたりできます。 - 右側:プロパティパネル

選択中の図形やテキストの「色」や「サイズ」「位置」など、細かい設定をここで変更できます

基本操作

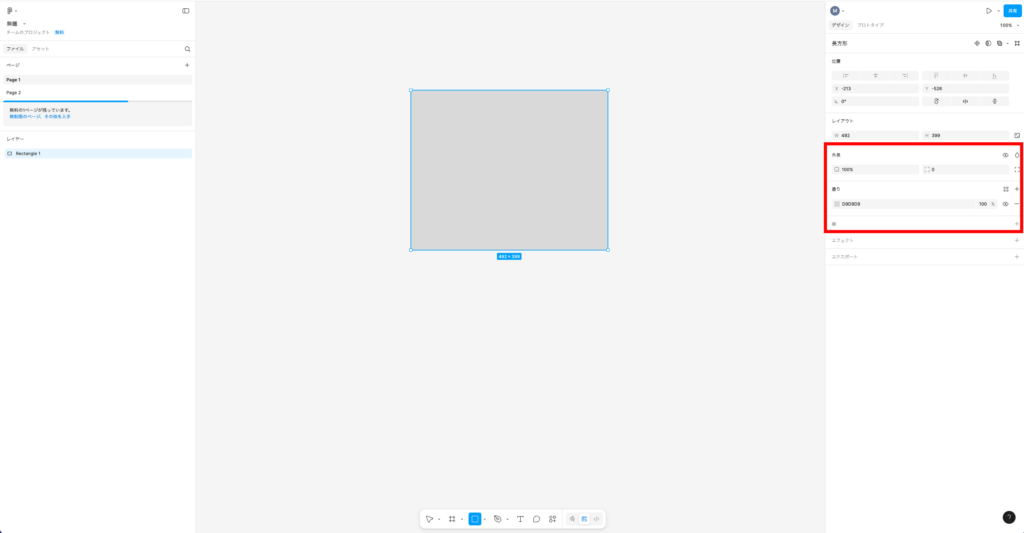

1. 図形を置いてみる

- 画面下部の「長方形」をクリック

(またはショートカット:Rキー) - キャンバス上でドラッグすると、四角形が描けます

- 右側のパネルで「色」や「枠線」も簡単に変更できます

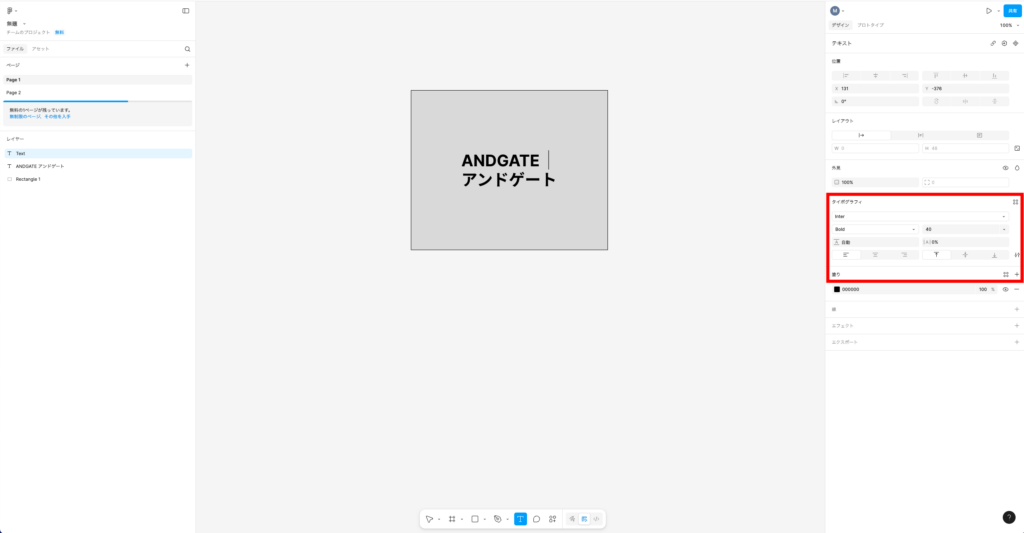

2. テキストを入力する

- 下部メニューから「テキスト」(Tのアイコン)をクリック

- キャンバスをクリックして文字を入力

- フォントやサイズは右側のパネルから選択できます

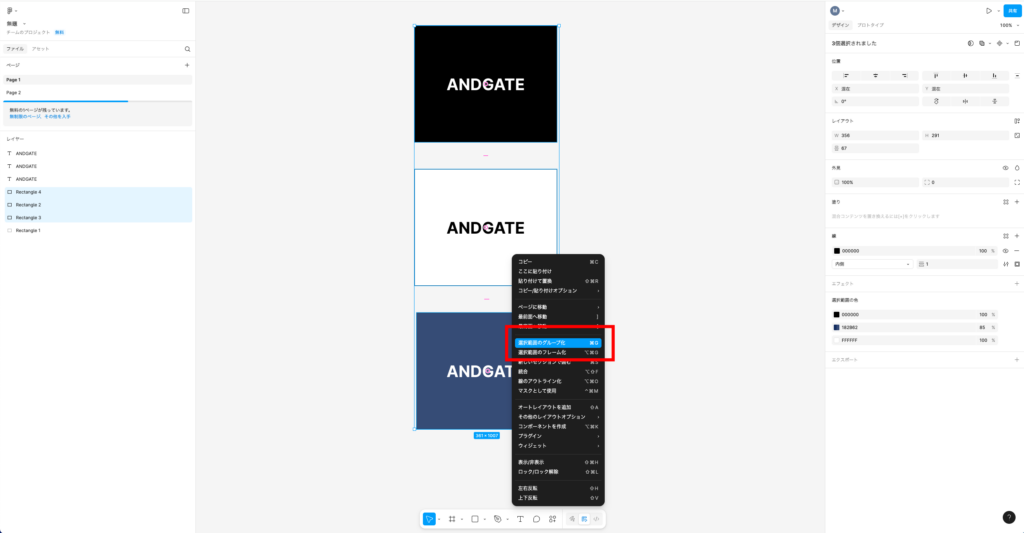

3. オブジェクトを揃える・グループ化する

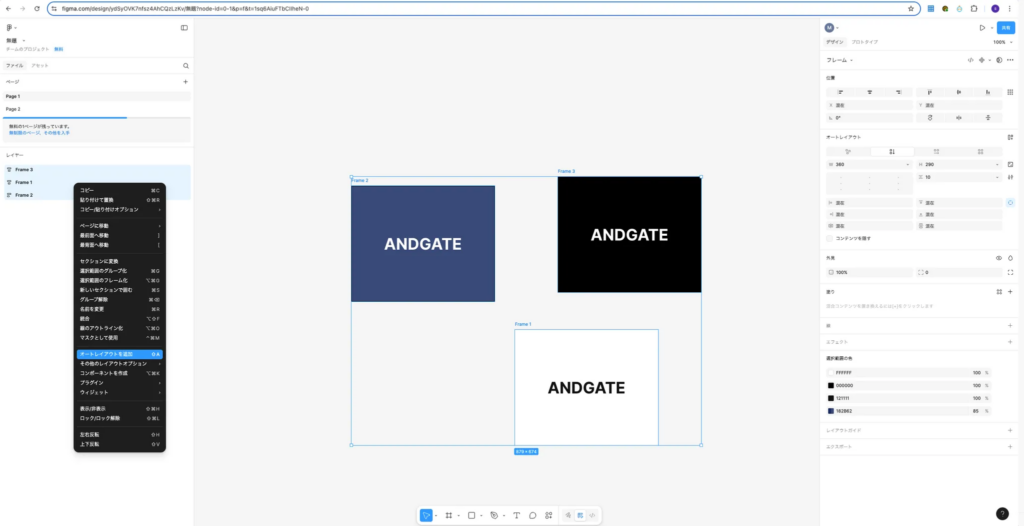

- 複数選択(Shift+クリック)→右クリックで「グループ化」

- グループ化したオブジェクトやテキストを「位置」で左右や上下に揃えることもできます

よくあるつまずきポイント

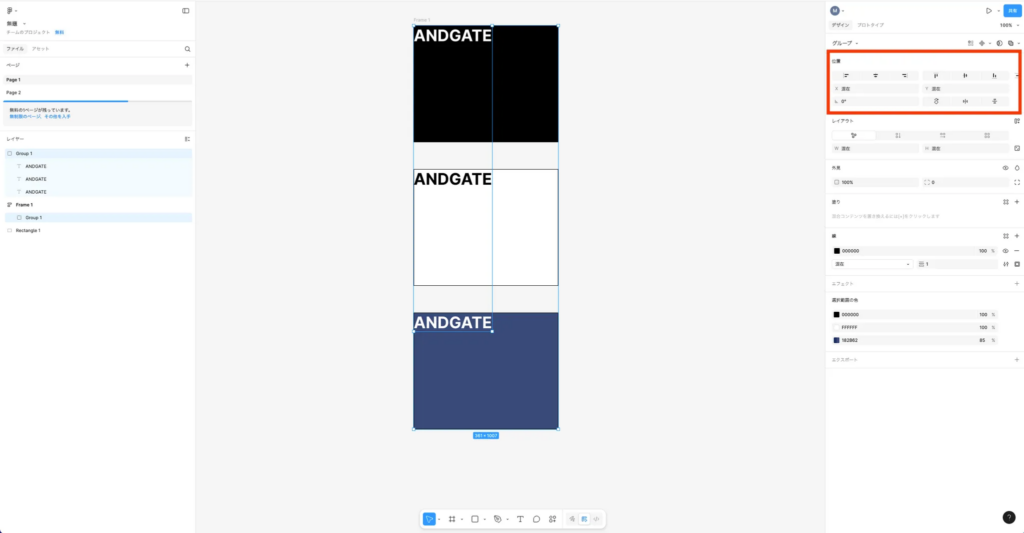

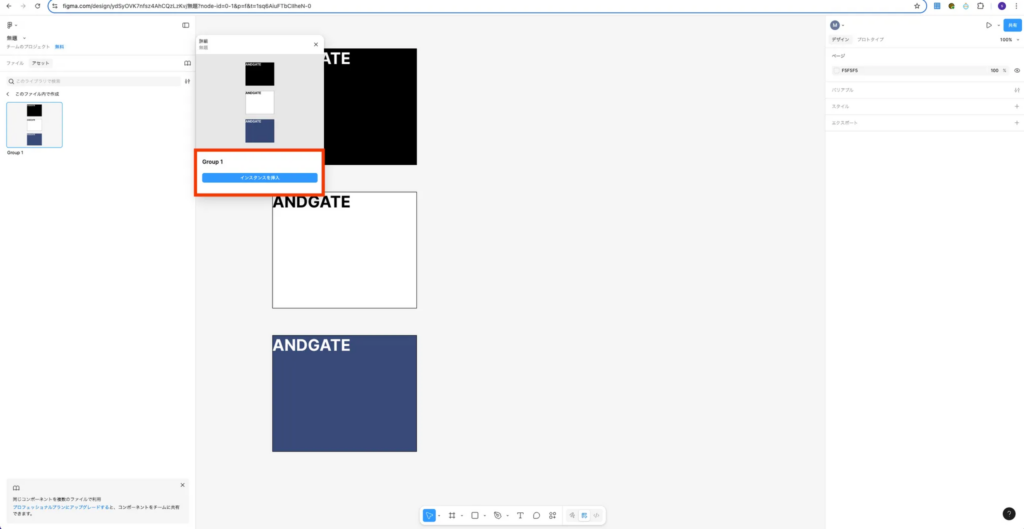

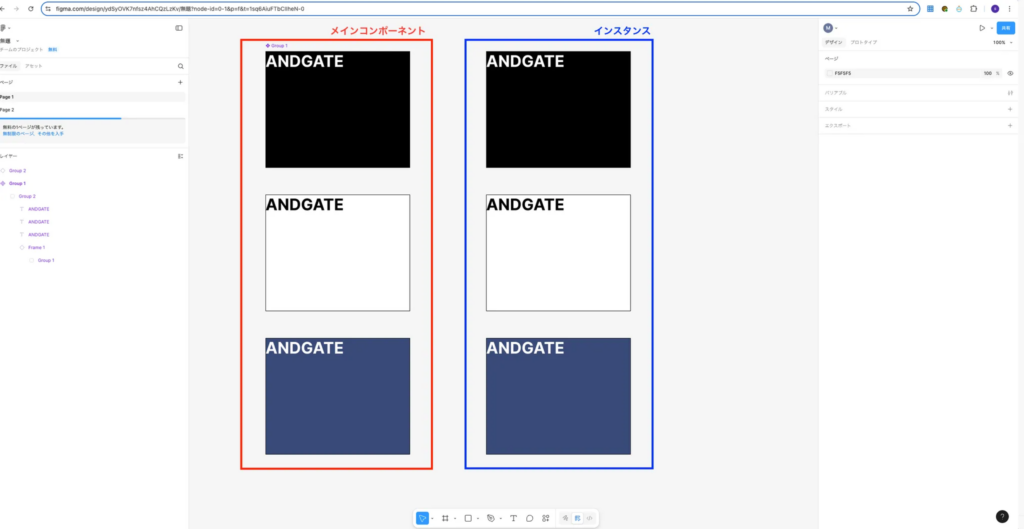

コンポーネントは「パーツのひな型」として登録し、何度も使い回せる仕組みです。

- 例:同じデザインのボタンを何箇所にも使いたいとき、「コンポーネント」にしておけば一括でデザイン変更が反映されます。

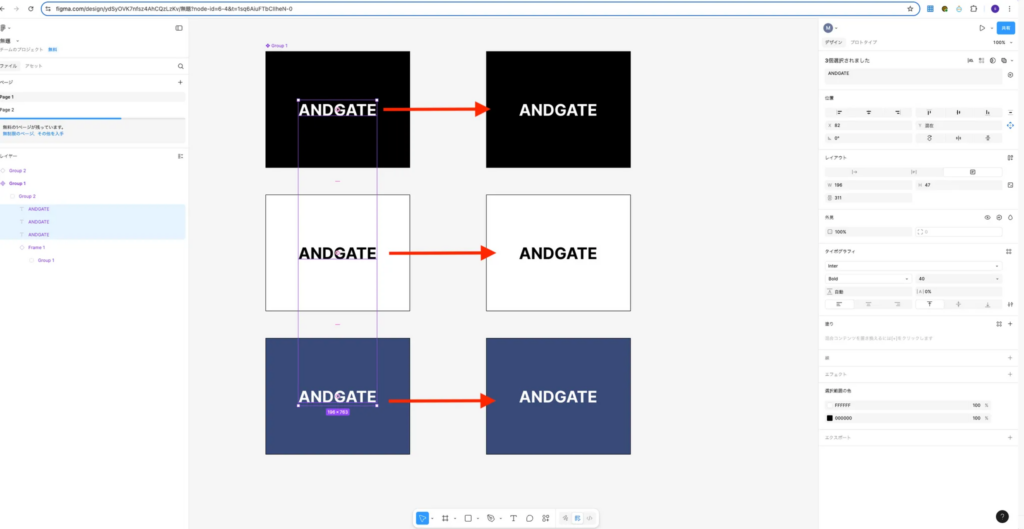

- 「メインコンポーネント」を変更すれば、コピーした「インスタンス」も自動で更新されます。

イメージ図:コンポーネントのしくみ

インスタンス作成

メインコンポーネントを変更するとインスタンスも変更される

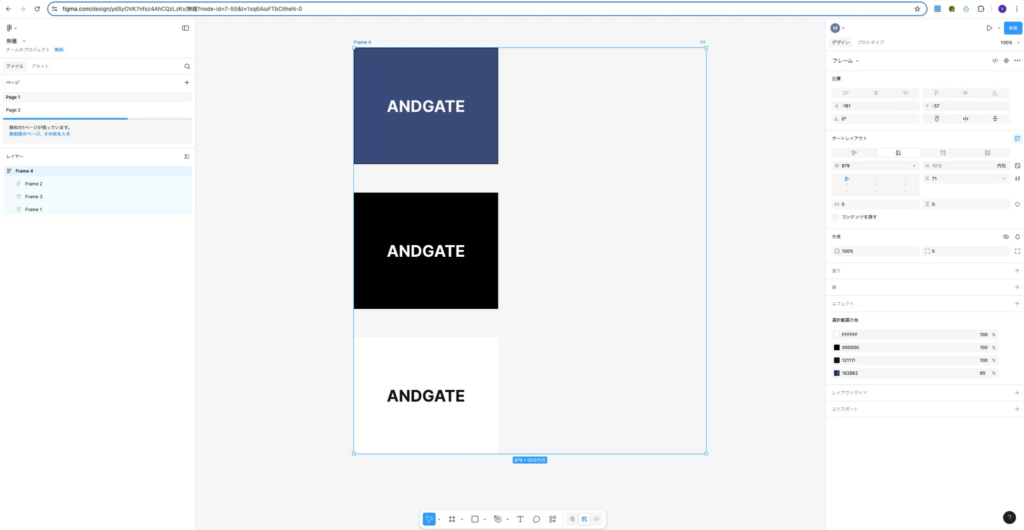

1. オートレイアウトとは?

オートレイアウトは、グループ内の要素を自動で「縦並び」「横並び」に整列してくれる機能です。

- 例:複数のボタンやラベルを「同じ間隔」で自動配置したいときに便利です。

- 並び替えが変わっても、自動でレイアウトが調整されます。

イメージ図:オートレイアウト

オートレイアウトを追加

2. 誤操作時のリカバリ方法

■ 操作を間違えたときは「戻る」で安心

直前の操作を元に戻したいときは

- Windows:Ctrl + Z

- Mac:Command + Z

■ 消したものを復活させたいとき(Redo)

「元に戻す」をやりすぎてしまったときは

- Windows:Ctrl + Shift + Z

- Mac:Command + Shift + Z

■ 保存は自動

Figmaは操作が自動保存されるので、「保存し忘れ」の心配はありません。もし誤ってファイルを閉じても、直前までの状態がそのまま残っています。

■ 編集履歴も安心

左上メニューから「ファイル」→「バージョン履歴」を開くと、過去の編集履歴にいつでも戻ることができます。

3. その他の“あるある”つまずきと対策

■ レイヤーが多くてどこを選んだかわからない!

- 名前を変更せずにそのまま作り進めると、思ったところをうまく選択できなくなったりします。(整理整頓ダイジ。)

- 左側のレイヤーパネルで「名前」を付けて管理すると迷いません。

- オブジェクトを選択すると、どのレイヤーかわかりやすくハイライトされます。

■ 図形やテキストが消えた!

- 一瞬消し飛んだかと思って思考が止まります。

- 「レイヤーが非表示」になっていないか確認(👁アイコンで表示/非表示切り替え)

- Undo(元に戻す)ですぐに復活

まとめ

Figmaは直感的な操作でUIデザインを作っていけますが、最初はボタンだったりヘッダー等いきなり画面全てを作ろうと思うと大変なので、小さい単位のUIを作りつつAI等に聞きながら、使って行くのがいいかなと思いました。

本記事が、みなさんの「Figmaデビュー」のきっかけになれば幸いです!